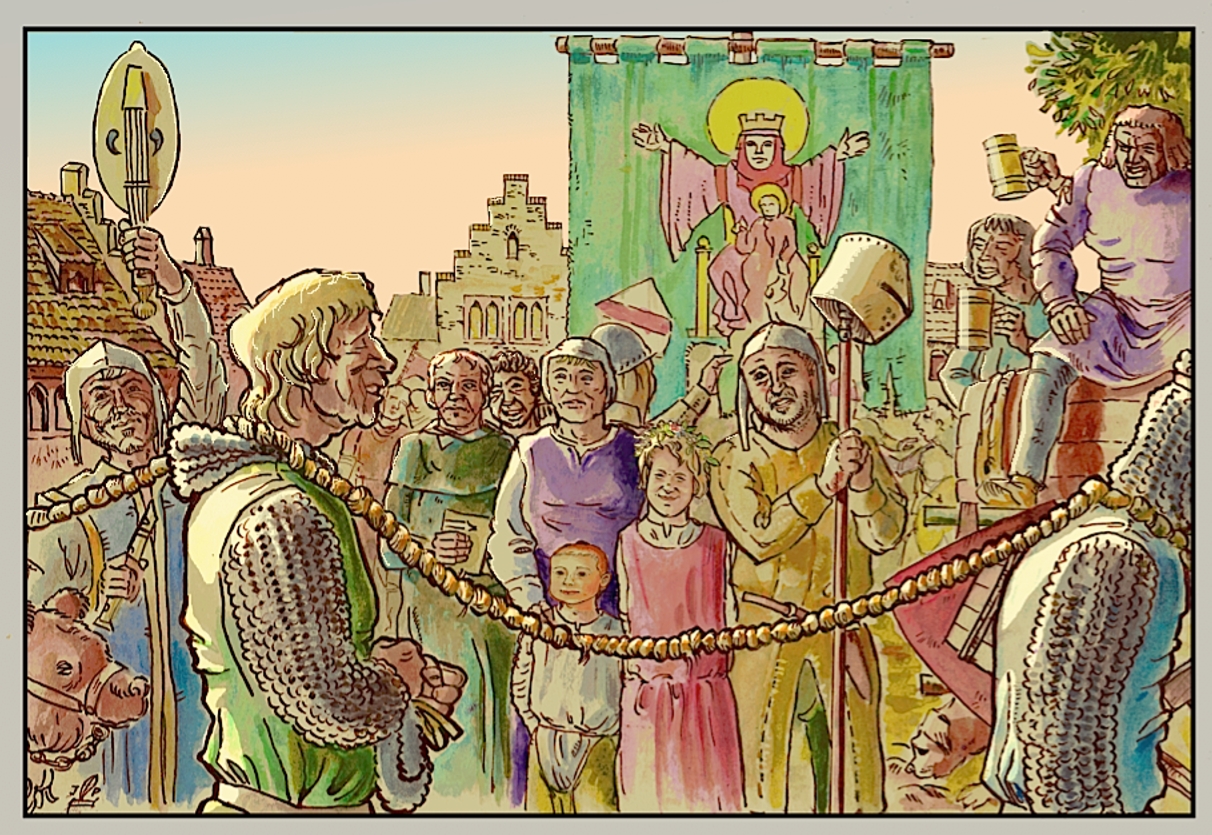

Avant la bataille de Hausbergen, l’évêque

était le véritable maître de Strasbourg. Les hommes

chargés de la justice, de l’entretien des remparts, de la

surveillance des marchés, de la frappe de la monnaie, de la levée

des impôts étaient nommés par lui.

La justice de l’évêque était rendue ici, devant

le portail sud de la cathédrale, face à la résidence

du prélat. En voici l’aspect ancien. Une plateforme accessible

par un escalier central servait de cadre aux séances du stockgericht,

sous la statue de Salomon, symbole de la justice.

C’est probablement à cet endroit que, devant le peuple réuni,

Rodolphe de Habsbourg a été reçu gonfalonier de la

ville.

Montage P. Jacob.

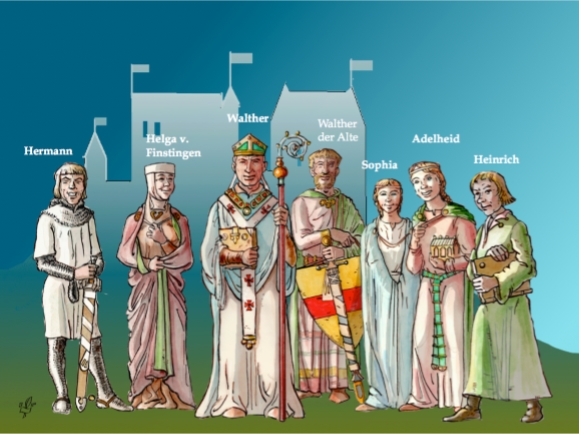

Si au XIIIe siècle il avait existé une presse people, on aurait pu y trouver ce charmant tableau de famille. Au milieu, Walther, porteur des ambitions de la famille depuis que les chanoines de Strasbourg l’ont élu évêque. Derrière lui, son père, également nommé Walther. C’est lui qui a conçu tout le projet et qui assistera son fils de ses conseils. A ses côtés, son épouse Hélika de Fénétrange. Le mariage qui les lie est un mariage politique, qui amènera son frère Cuno à combattre à Hausbergen. A gauche, le frère de l’évêque, Hermann, à qui on confiera la fonction de landgrave entre Seltz et Brisach. Il périra à Hausbergen, tué par un pilleur de cadavres. A droite, les charmantes Adelheid et Sophia, des partis intéressants, qui feront à leur tour des mariages politiques. Enfin à droite, Heinrich, issu d’un dérapage extra -conjugal du père. Mais qu’importe. Il est déjà prévôt des chanoines, et s’il devait arriver malheur à Walther, il pourra candidater.

Dessin P. Jacob.

Dans son conflit avec Strasbourg, la première

tactique de l’évêque consiste à assiéger

la ville, concrètement à bloquer les portes et à

attirer les assiégés à l’extérieur pour

leur infliger une leçon. Ce sera un échec cuisant.

On voit ici une armée du XIIIe siècle au campement. Avec

des charrettes, on a amené l’équipement des combattants

et les tentes. L’approvisionnement est transporté à

dos d’âne.

Source : Bible de Maciejowski.

Après l’échec d’un siège de Strasbourg, Walther, sur les conseils de son père, tente d’étouffer le commerce de la ville par un embargo. Pratiquement tous les villages ont alors un seigneur et donc un château avec son donjon, qui pourra servir de tour de guet. Les clochers peuvent également servir à surveiller et quadriller l’arrière pays de Strasbourg. Désormais, plus une goutte de vin n’entre à Strasbourg. En même temps, l’évêque maintient des possibilités de négociations. Le temps devrait jouer pour lui.

Dessin P. Jacob.

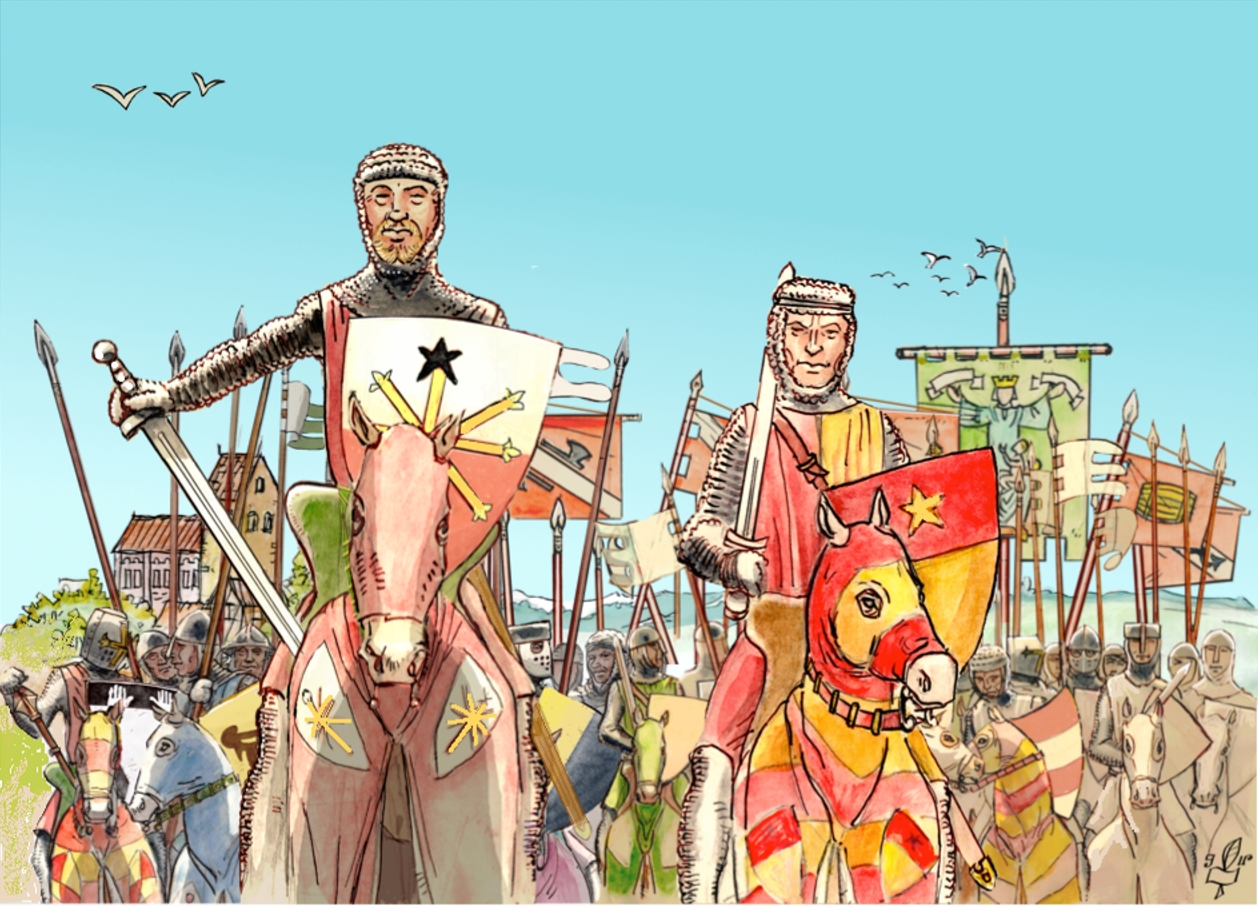

Reimbold Liebenzeller vient de démolir le clocher de Mundolsheim, qui surveille le pont sur la Souffel. En entendant les cloches, annonçant l’arrivée de l’évêque, il ne retourne pas à Strasbourg, mais monte sur la colline. Il s’arrête à l’emplacement de l’ancien château de la Haldenburg, dont il ne subsiste plus que la chapelle. A présent, toutes bannières déployées, il attend les secours qu’il a envoyé demander à Strasbourg.

Dessin Pierre Jacob.

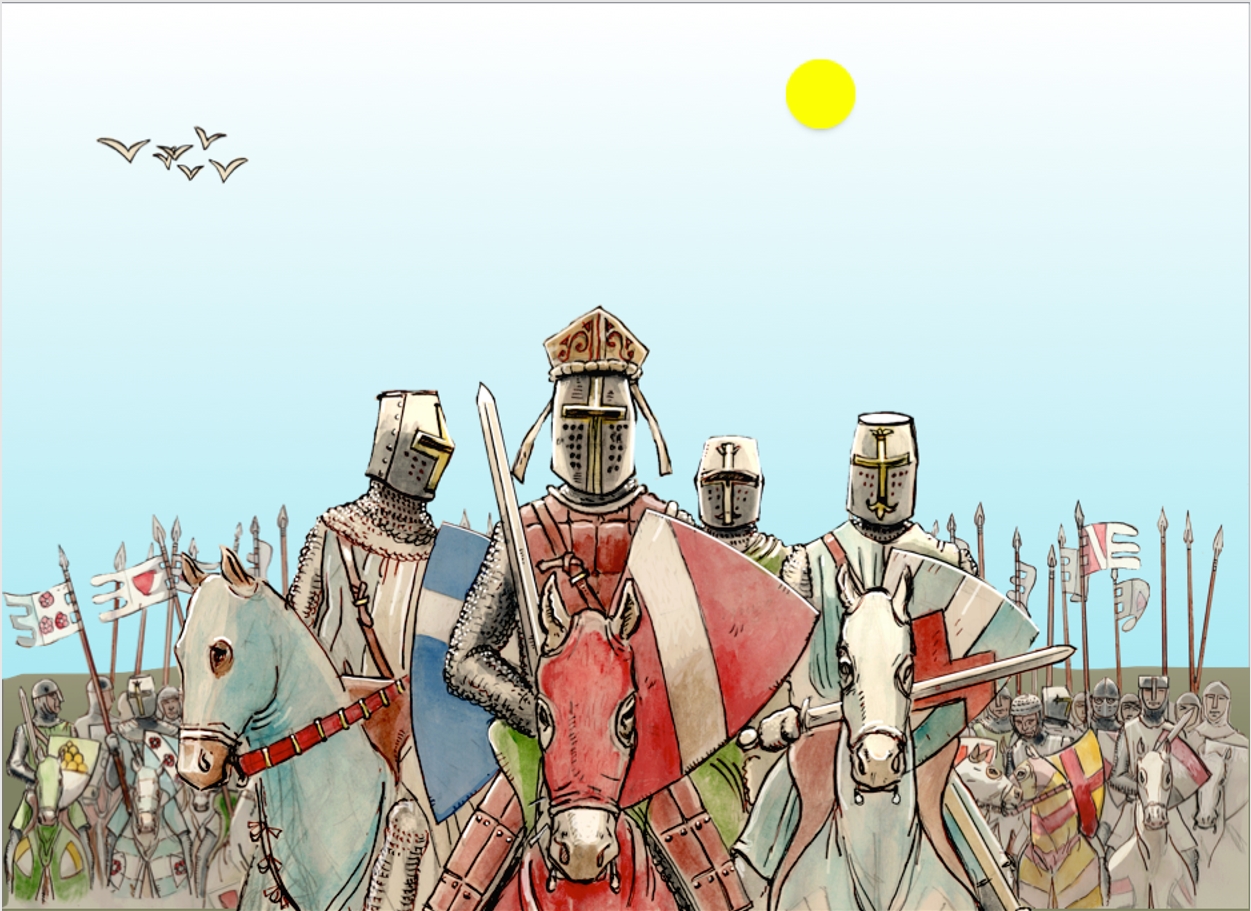

L’armée de l’évêque au pied du Stimmelsberg

L’évêque vient de commettre l’erreur qui lui sera fatale. Avec ses quelques 300 chevaliers, il est descendu du Stimmelsberg pour se lancer à la poursuite de Liebenzeller, mais ce dernier vient d’abattre ses cartes : Il lui tient tête, et Claus Zorn sort de sa cachette. L’évêque se retrouve en infériorité numérique, et incapable de remonter sur le Stimmelsberg. Il faut désormais montrer qu’on n’a pas peur. Lui et ses hommes rabattent leur heaume et tirent l’épée. Seule l’arrivée de l’infanterie pourrait encore le sortir de ce mauvais pas…

Dessin Pierre Jacob.

Reimbold Liebenzeller et Claus Zorn ne peuvent attendre que l’évêque reçoive le secours de ses piétons. Il faut que le combat se déclenche avant…

Dessin P. Jacob

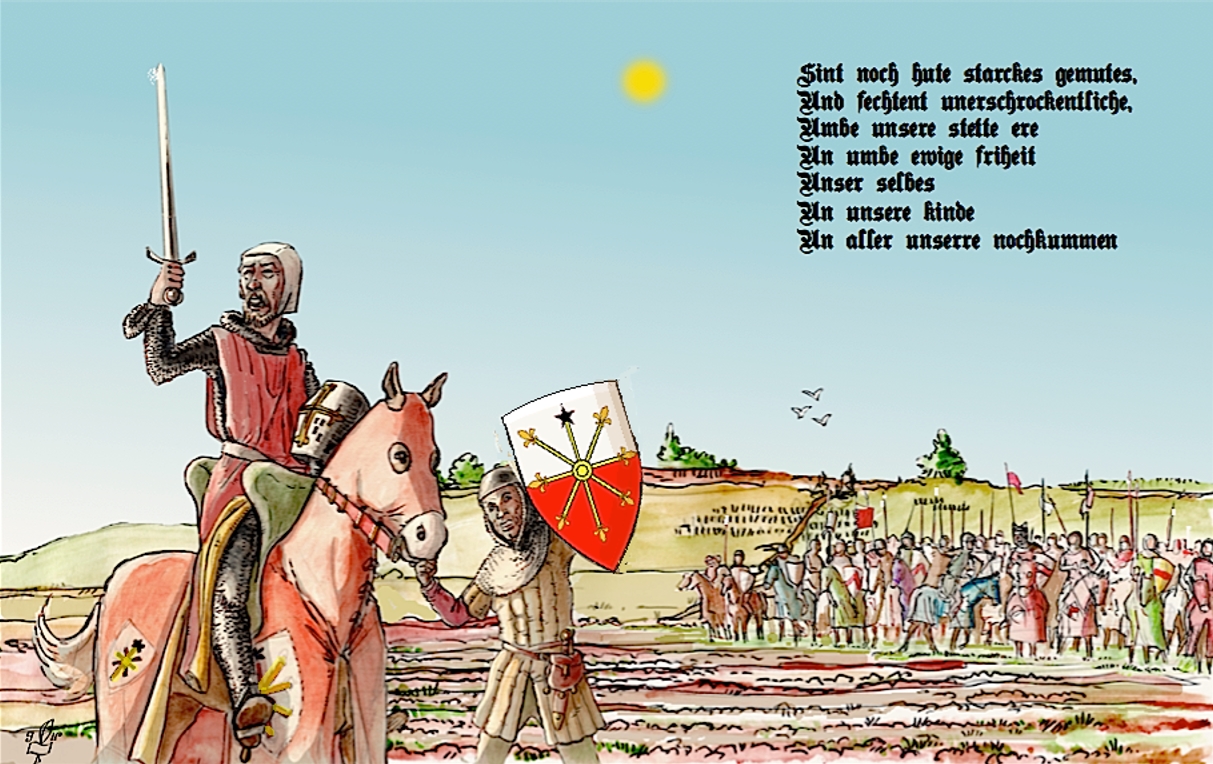

L’armée strasbourgeoise vient de se mettre en ordre de bataille. Reimbold Liebenzeller adresse à l’infanterie une courte harangue :

« Aujourd’hui encore, montrez-vous solides,

Battez vous sans peur,

pour l’honneur de notre cité,

pour une liberté perpétuelle,

la nôtre,

celle de nos enfants

Et celle des générations à venir ».

Dessin P. Jacob

Soudain un jeune noble sort des rangs strasbourgeois. C’est Marx Hetzel d’Eckwersheim. Il n’est pas encore chevalier, mais veut s’en montrer digne. A présent il se pavane en face des cavaliers adverses en montrant son écu frappé des armes de la famille, deux mains qui bénissent. Les chevaliers de l’évêque ne peuvent s’abaisser à un duel avec lui. Un anonyme se dévoue et les deux armées vont pouvoir assister à un tournoi…

Dessin P. Jacob

Dans l’espace de 60 m de large qui sépare

les deux armées, les deux champions s’affrontent, comme dans

un tournoi. Un premier assaut a lieu : les deux chevaux sont tués.

Les combattants se remettent en selle. Pas pour longtemps : le champion

de l’évêque est tué.

Le chevaliers de l’évêque ne peuvent accepter cet affront,

ils se précipitent contre la chevalerie strasbourgeoise, probablement

parce qu’à l’horizon, ils ont vu arriver leur infanterie

et qu’ils ont hâte d’ouvrir la bataille qui s’annonce…

Source : La bataille de Hausbergen.

Droits d’auteur COPRUR

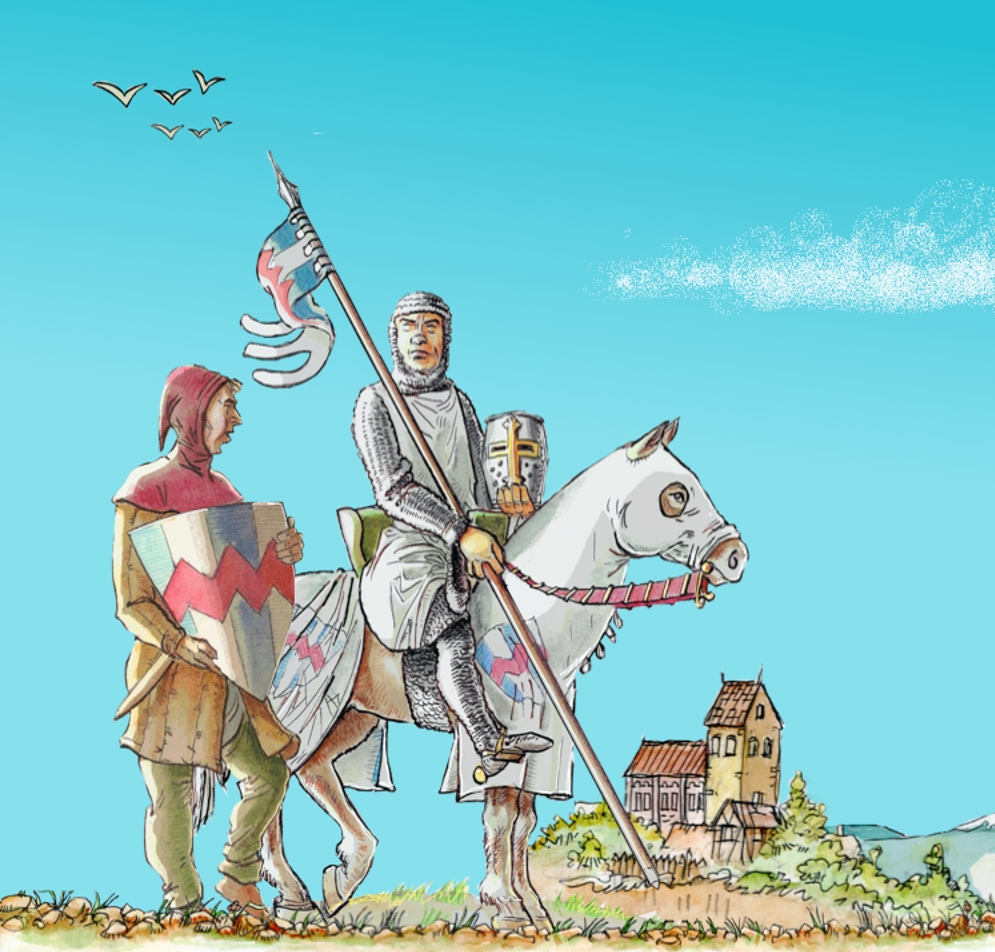

Au Moyen-Age, la cavalerie était la reine des

batailles. On utilisait des chevaux de grande taille, capables de porter

son cavalier et résister au choc de la charge. Le combattant était

revêtu d’un haubert (halsberge) qui le couvrait intégralement.

Le heaume (helmfass) s’était développé au point

d’envelopper entièrement la tête. L’arme principale

était la lance (gleve) mais on utilisait aussi l’épée

(das swert) et la masse d’armes. Dans la mêlée, on

était reconnaissable par son fanion et les blasons sur la cotte

du cheval et sur le bouclier.

Les Beger auxquels appartient ce chevalier étaient une famille

alsacienne très dévouée à Walther de Geroldseck.

Dessin P. Jacob

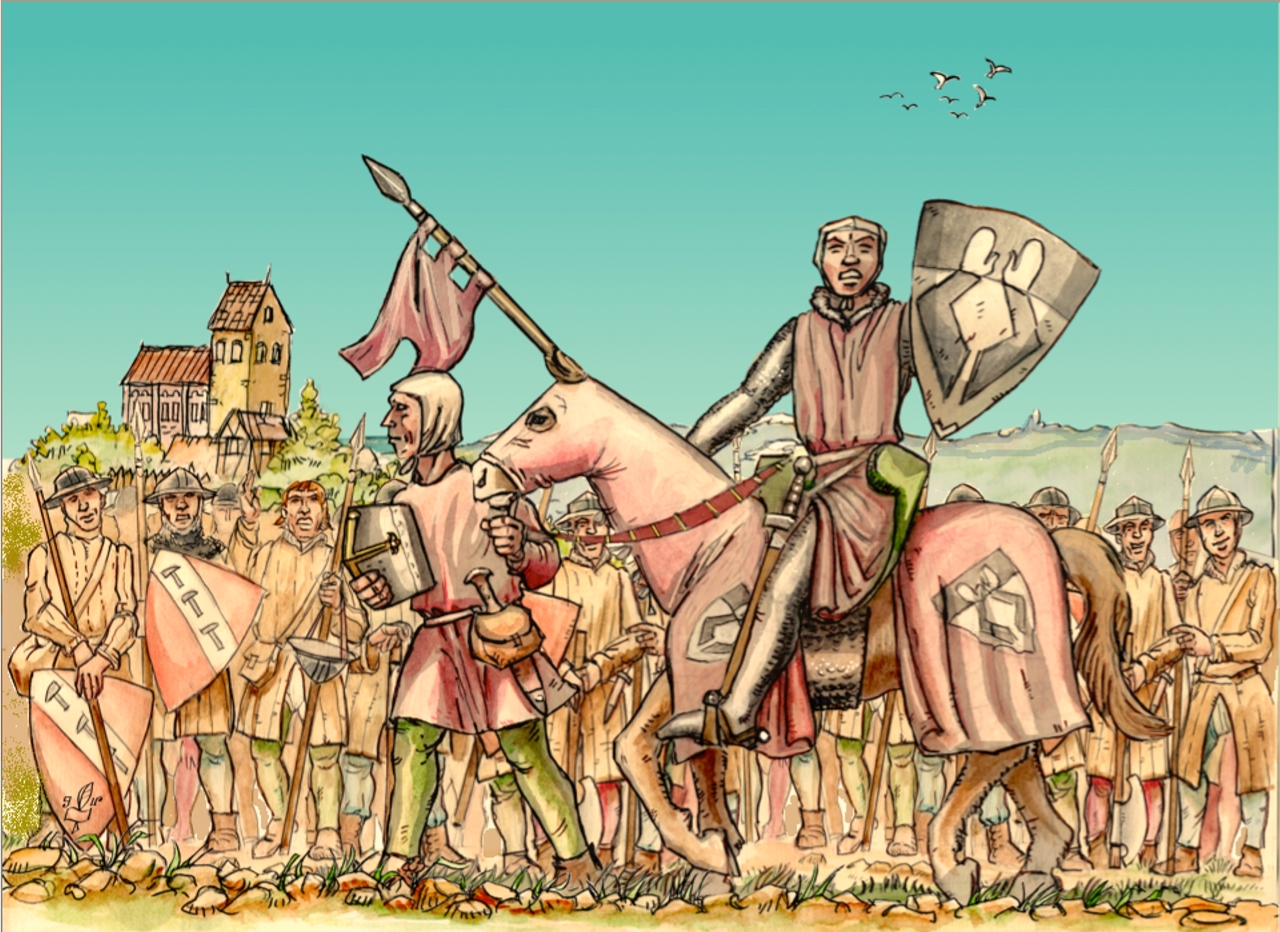

Reimbold Liebenzeller s’est lancé dans ce

combat après avoir laissé des instructions : que l’infanterie

abatte tous les chevaux, mette les combattants par terre, puis fasse le

tri. La raison en est très simple : les artisans ne savent pas

distinguer les blasons...

A présent, menés par leurs deux capitaines, Hugo Kuchenmeister

et Johann von Achen, les miliciens se lancent en avant, avec leurs bannières,

leurs piques et leurs haches danoises…

Dessin Pierre Jacob.

A Hausbergen, on a employé pour la première fois la hache danoise, une arme redoutable, qui fera désormais partie de l’équipement du milicien strasbourgeois sous le nom de mordaxt, « cognée à tuer ». Le soldat ordinaire porte un gambeson matelassé bourré de crin de cheval, un chapel de fer ou ysenhuet. Il se protège avec un écu triangulaire portant les insignes de son métier. Son arme est le plus souvent la pique ou spiess.

Dessin P. Jacob

Les archers et les arbalétriers ont joué

un rôle décisif dans cette bataille en maintenant à

distance l’infanterie de l’évêque. Sa cavalerie

a pu ainsi être mise en déroute. Ces hommes n’étaient

pas des mercenaires, mais des citoyens qui normalement défendaient

les remparts et les tours.

La future statue de Reimbold Liebenzeller s’appuie sur une arbalète.

On ose espérer que c’est simplement pour rappeler le rôle

de cette arme dans la bataille. Le chevalier ne l’aurait jamais

utilisé : c’était, aux yeux des nobles, une arme de

lâches, qui tue de loin…

Dessin Pierre Jacob.

Le soir du 8 mars, les chevaliers capturés à Hausbergen sont ramenés à Strasbourg. On les enferme d’abord dans la tour du bourreau, toujours visible, puis derrière la cathédrale. La plupart d’entre eux se réconcilieront avec la ville et seront libérés après quelques mois. Seul un dernier carré s’y refusera et tentera, en vain, de s’évader. Dès le lendemain de la bataille, l’évêque reprend contact avec la ville afin de relancer les négociations.

Dessin P. Jacob.

Droits COPRUR